当院の各種検査について

当院では、各種検査として以下の検査を行っています。

ABI(Ankle - Brachial Index)検査 / PWV(PulseWave Velocity)検査

ABI検査とは

両側の足首と上腕の血圧の測定することで、「動脈の狭窄や閉塞」を評価する指標です。健常人では、足首の血圧は上腕の血圧よりやや高くなっているのですが、足の動脈に狭窄や閉塞があると、その部分の血流が悪くなり、足首の血圧は低くなります。このように足首と上腕の血圧の比を計算することで、比較的太い血管のつまり具合が分かります。

PWV検査は、動脈を通じて心臓の拍動が手や足に伝わるまでの速度を測定することで、「動脈硬化の程度」を評価する指標です。心臓から押し出された血液の拍動は、血管の壁が硬いほど、より早く伝わる性質がありますので、この伝わり方の速度を調べることで、比較的太い血管の硬さが分かります。

脳卒中や心筋梗塞などは、動脈硬化が危険因子となります。健常人より動脈硬化が進んでいる可能性のある、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、肥満の方などは、ぜひ一度検査することをお勧めします。

※所要時間:10分程度(ABIとPWVは同時測定)

※痛みを伴う検査ではありません。

※待ち時間でも検査可能(予約が望ましい)

超音波(エコー)検査

超音波(エコー)検査とは

超音波(エコー)検査とは、人の耳では聞きとることが難しいとされる超音波を超音波検査装置から検査したい部位の表面(腹部や心臓など)に向けて発信し、体内の臓器や組織にぶつかった反射波(エコー)を同装置が受診、それを装置内にてコンピュータ処理することで、調べたい部位が画像化されるようになるという検査です。これによって、病変が疑われる部位の診断などがつけられるようになります。同検査はX線を使用しませんので、放射線被爆を心配する必要はなく、苦痛が伴うこともありません。当院では、腹部超音波検査、心臓超音波検査、頸動脈超音波検査を行っています。

腹部超音波検査とは

腹部の臓器(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓など)や血管に異常がないかどうかを調べる検査になります。検査を受ける前提条件として、まず絶食をした状態にする必要があります。検査時は、検査台の上に仰向けとなって、腹部にジェル状のものを塗ります。そして探触子(プローブ)を腹部に押し当て、お腹の中の臓器(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓など)の画像をモニタで観察していきます。検査する部位によっては、横向きや座位になることもあります。また検査中は一旦呼吸を止めるなどの指示もあります。検査時間は15分程度です。

腹部超音波検査で見つかる主な病気

- 肝腫瘍(脂肪肝、肝がんなど)

- 肝嚢胞

- 肝内結石

- 胆石症

- 胆嚢ポリープ

- 膵嚢胞

- 膵腫瘍(膵がんなど)

- 腎嚢胞

- 腎結石

- 腎がん

- 虫垂炎など

心臓超音波検査とは

心臓の形態(大きさや形)、心臓の動き、心臓内の血液の流れなどを確認することで、心疾患の有無などについて調べていきます。これも検査台の上に横になって心臓部の周囲にジェル状のものを塗り、探触子(プローブ)を心臓部等に当てるなどして、心臓の大きさや形、働きなどをチェックし、異常の有無などをみていきます。検査時間は20分ほどです。

心臓超音波検査で見つかる主な病気

- 心筋梗塞

- 心筋症

- 心肥大

- 心臓弁膜症

- 先天性心臓病

- 心膜炎など

頸動脈超音波検査とは

首の左右にある頸動脈に超音波をあてて、頸動脈を実際に見ることで、動脈硬化の進行の程度を評価します。超音波画像によって、動脈硬化で分厚くなった血管壁やプラーク(動脈硬化が進行した病変)、血のかたまりを確認することができます。頸動脈でプラークが確認されるということは、心臓や全身の血管にも同じようにプラークが存在している可能性があり、心筋梗塞、脳卒中などの発症リスクが高くなります。

検査方法としては、首にエコーゼリーを塗り、プローブ(医療機器)を当てながら動かしていき、モニターに映し出される映像を確認しながら動脈硬化の進行の程度を測定します。

年齢問わず、食習慣、運動習慣、喫煙など生活習慣に不安のある方は、ぜひ一度検査することをお勧めします。

※所要時間:30分程度

※検査時はベッドにあお向けの状態でいるだけなので、身体に負担はかかりません。

※お待たせすることがございますので、事前予約をお勧めします。

頸動脈超音波検査で見つかる主な病気

- 頸動脈狭窄症など

呼吸機能検査

呼吸機能検査とは

ぜんそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD:慢性気管支炎や肺気腫の総称)など、呼吸器の病気が疑われるときや、その状態をみるときに行う検査です。肺の主な働きは、吸った空気から酸素をからだに取り入れて、不要になった二酸化炭素を外に出すことですが、この口から出入りする空気の量を測定することで、肺の機能を評価します。

実際の検査では、口だけで呼吸をするために、マウスピースを口にくわえ、鼻を専用のクリップで挟みます。 その状態でかけ声に合わせて、通常の呼吸から精一杯大きく息を吐いたり吸ったりします。

軽い運動で息が切れる、風邪でもないのにせき、たんがよく出る、唇やつめなどが青くなるなど気になる症状がある方は、ぜひ一度検査することをお勧めします。また、体力測定(肺年齢)をしてみたい方もご検討ください。

※所要時間:10分程度

※痛みを伴う検査ではありませんが、しっかりと息を吐いたり、止めたりする努力をしていただきます。

なるべく締めつけの少ない服装でお越し下さい。

※待ち時間でも検査可能(予約が望ましい)

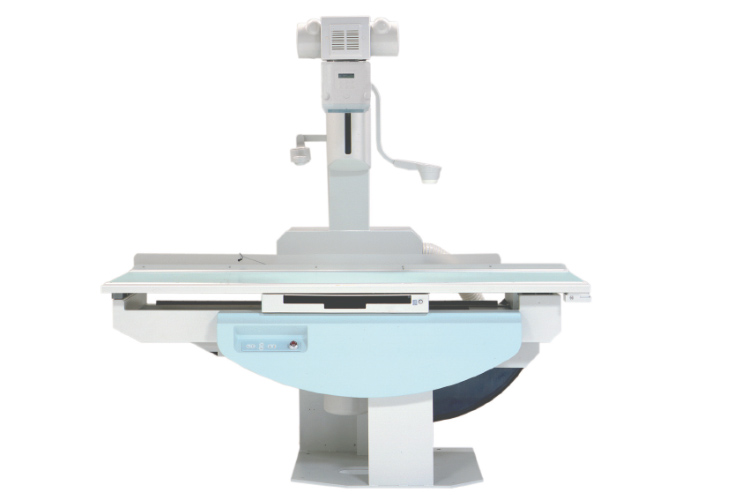

X線検査

X線検査とは

一般的にはレントゲン検査とも呼ばれています。定期の健康診断でもよく用いられるもので、この場合は肺炎、肺がん、胃がん、大腸がんといった病気やがんを発見するきっかけになることもあります。

同検査を行う際は、放射線の一種でもあるX線が撮影時に照射されるわけですが、その被ばく量はかなり低いと言われており、撮影自体も短時間で済みますので人体に影響が及ぶことはないと言われています。なお胃や大腸を撮影する際は、バリウム液(造影剤)を飲むか、あるいは肛門から注入していくかなどしてからX線撮影をします。

CT検査

CT検査とは

正式にはComputed Tomographyと呼ばれるので、その略称となります。日本語ではコンピュータ断層撮影装置と訳されます。CTもX線撮影と同様にX線を用いており、様々な方向から被験者の体を撮影していきます。撮影後は装置内のコンピュータ処理によって人体の輪切り(横断像)がみられるようになります。

CTによる検査では、心臓、大動脈、胸部、肝臓、腎臓などの異常を調べる際にとくに有用と言われています。

中でも、胸部CTは、早期には症状が見られないことも多い、肺がんの早期発見に有用です。

よくあるご相談で、健診の胸部レントゲン写真で、肺に影があることを指摘され、ご不安になられる方もおられますが、実際に精密検査(胸部CT検査)を受けられた方で、本当に異常のある方は一部の方です。

当院では、画像専門医とのダブルチェックで画像診断をしており、CT検査を受けることができますので、不安な時間を過ごされるよりは、まずはお気軽にご相談ください。

血液検査

血液検査とは

血液検査とは、微量の血液を採取することで、様々な病気の予兆などを調べることができる検査のことですが、一口に血液検査と言いましても血液一般検査、血液生化学検査、血清学検査の3つがあります。

血液一般検査とは

血液一般検査は、白血球や赤血球、血小板の状態を調べる検査になります。これによって貧血や脱水症状の有無、炎症や白血病、心筋梗塞、甲状腺機能低下症といった病気や症状の有無を調べるために行われます。

血液生化学検査とは

血液生化学検査は、血液に含まれるタンパク質、糖、電解質、酵素などの成分を測定することで、生活習慣病に関係するコレステロール値、血糖値、特定の酵素や尿酸の数値といったものがわかるようになるほか、肝臓や腎臓の異常や疾患の有無などを調べる際にも用いられます。

血清学検査とは

体内で発生した炎症の原因が感染症か、それとも免疫異常なのかといったことを調べる際に行います。そのため、関節リウマチや膠原病、B型・C型肝炎などの病気を診断する際に用いられます。

大川医院院長 大川 修(おおかわ おさむ)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

- 日本消化器病学会認定 消化器病専門医

- 日本肝臓学会認定 肝臓専門医

- 日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医

- 日本医師会認定 産業医