胸やけとは

「胸やけ」とは、みぞおちのあたりから胸の中央、特に胸骨(きょうこつ)の下の部分にかけて、ヒリヒリ・チリチリとした焼けるような痛みや違和感が生じる症状のことを指します。こうした不快な感覚は、日常的に多くの人が経験する可能性のある症状でありながら、原因や対応を知らずに放置してしまうケースも少なくありません。

人によっては、この症状を「胃もたれ」や「むかつき」と表現することもあり、「胸の奥が熱い」「のどに何か詰まったような感じがする」「胃から酸っぱいものがこみ上げてくる」といったように、さまざまな体感としてあらわれるのが特徴です。特に、食後に症状が強くなることが多く、寝る前に食事を摂った場合や、横になることで症状が悪化するという声も多く聞かれます。

胸やけの症状を引き起こす疾患

①胃食道逆流症(GERD)

胃食道逆流症(GERDGastroesophagealRefluxDisease)は、胃の中の酸を多く含む消化物(胃内容物)が、食道へと逆流することで発症します。本来、食道と胃は「下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)」という筋肉で仕切られており、食べ物が胃に届いた後はこの筋肉がしっかりと閉じることで、胃酸や食べたものが食道に逆流しないようになっています。

しかし、何らかの理由でこの仕組みがうまく働かなくなると、胃酸が食道に逆流してしまい、食道の粘膜が刺激されることによって、胸やけの症状が引き起こされるのです。

胃食道逆流症(GERD)のタイプ

GERDには、症状の現れ方や、食道粘膜の状態によって、次の2つのタイプに分類されます。

1)逆流性食道炎(びらん性GERD)

このタイプでは、逆流した胃酸によって食道の粘膜にびらん(ただれ)や炎症が生じるのが特徴です。内視鏡検査で観察すると、粘膜が赤くただれている様子が確認されます。

特に、高齢の男性や、喫煙習慣のある方、脂っこい食事を好む方、肥満体型の方に多く見られる傾向があると報告されています。喫煙や食習慣、生活リズムなどの生活習慣の影響が大きい病気であるため、症状の改善には生活の見直しが不可欠です。

逆流性食道炎の症状には胸やけのほかに、次のようなものが現れることがあります

- のどの痛みや違和感(咽頭炎)

- 声がかすれる

- 慢性的な咳(咳込み)

- 胸の痛み(胸部の圧迫感)

これらの症状は、風邪やアレルギーなどと誤解されることもあるため、慢性的に続く場合は医師による診断が必要です。

2)非びらん性胃食道逆流症(NERD)

もう一つのタイプが「非びらん性胃食道逆流症(NERDNon-ErosiveRefluxDisease)」です。NERDでは、胃酸の逆流はあるものの、食道の粘膜に明らかな炎症やびらんが見られないことが特徴です。

内視鏡で検査しても目立った異常が見つからないため、「異常なし」と診断されてしまうこともありますが、実際には患者さんが強い症状を感じているケースが多いのです。

このNERDは、日本人に特に多いタイプとされ、特に若年女性や体格の細い方(低体重者)に多い傾向があります。ホルモンバランスや自律神経の影響などが関与していると考えられていますが、詳細な原因は一人ひとり異なるため、専門医による個別の評価が重要です。

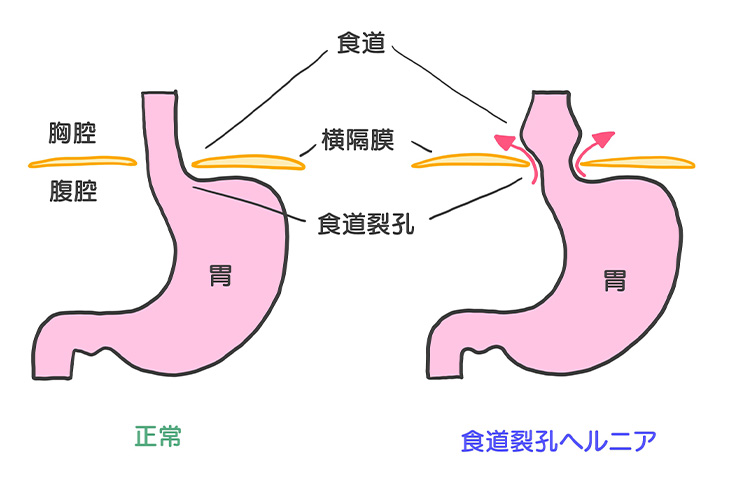

GERDと関連性が高い「食道裂孔ヘルニア」

GERDを発症している患者さんの中には、高い確率で「食道裂孔ヘルニア(しょくどうれっこうヘルニア)」を合併しているともいわれています。

食道裂孔ヘルニアとは、本来、胃と食道は「横隔膜(おうかくまく)」という筋肉の膜によって仕切られているのですが、加齢・肥満・長時間の前かがみ姿勢などの影響により、胃の一部がこの横隔膜の上に出てしまう状態です。

通常、食道は横隔膜の「裂孔」と呼ばれる小さな穴を通って腹部から胸部へ伸びていますが、この裂孔が広がったり、筋肉が緩んだりすることで、胃の一部が胸部へ入り込んでしまうことがあるのです。

こうした状態では、胃酸が逆流しやすくなり、GERDを引き起こしたり悪化させたりする要因となります。

②慢性胃炎(まんせいいえん)

慢性胃炎とは、胃の粘膜に炎症が長期間にわたって続いている状態をいいます。健康な胃は、強い胃酸に耐えられるように粘液で守られていますが、暴飲暴食やストレス、喫煙、ピロリ菌感染などの影響により、胃粘膜が傷付きやすくなります。

炎症が長引くことで、胃の内側が慢性的に荒れた状態になり、胸やけや胃もたれ、胃の不快感、吐き気などの症状が見られることがあります。

慢性胃炎の主な原因としては、以下が挙げられます

- 暴飲暴食、脂質の多い食事

- 強いストレス

- 喫煙・飲酒習慣

- ヘリコバクター・ピロリ菌の感染

特にピロリ菌は、胃の粘膜に長期間感染することで炎症を引き起こし、放置すると胃潰瘍や胃がんのリスクを高めることがあるため、必要に応じて除菌治療(抗菌薬による治療)が行われます。

慢性胃炎は、はじめのうちは軽い症状しか出ないこともありますが、症状が慢性化する前にきちんと対処することが重要です。

③胃潰瘍(いかいよう)

胃潰瘍とは、胃酸や消化酵素の影響により、胃の粘膜だけでなく、その下の筋肉層までが傷ついてただれた状態を指します。正常な胃では、胃酸の刺激から粘膜を守る防御機能が働いていますが、さまざまな原因でそのバランスが崩れると、胃自身が自分の組織を消化してしまい、潰瘍が形成されます。

胃潰瘍の原因には以下のようなものがあります

- ヘリコバクター・ピロリ菌の感染

- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)などの薬剤の長期使用

- ストレス

- 喫煙や飲酒

胃潰瘍の症状は、胸やけに加えて以下のようなものがあります

- みぞおちの痛み(空腹時に強くなる傾向)

- 吐き気や嘔吐

- 食欲低下

- 胃の不快感

- 胃出血による黒色便

また、胃潰瘍は一度治っても再発しやすい病気です。特に再発を繰り返す方はピロリ菌感染の可能性が高く、除菌治療が勧められます。

早期に治療を行えば多くの場合は改善しますが、放置すると出血や穿孔(胃壁に穴が開く)など、命に関わる合併症を引き起こすこともあるため、注意が必要です。

④十二指腸潰瘍(じゅうにしちょうかいよう)

十二指腸潰瘍は、胃と小腸の間にある「十二指腸」と呼ばれる部位の粘膜や壁がただれてしまう病気です。胃潰瘍と同じく、消化液(胃酸やペプシン)によって組織が傷付けられることで発症します。

十二指腸潰瘍の主な原因には次のようなものがあります

- ピロリ菌の感染

- NSAIDsやステロイド剤などの薬剤の影響

- 強い精神的・身体的ストレス

- 喫煙・飲酒

特徴的な症状としては、以下のようなものが挙げられます

- 空腹時や夜間にみぞおちが痛む

- 食事を摂ると一時的に痛みが和らぐ

- 胸やけや胃酸の逆流感がある

- 吐き気や腹部の張り

十二指腸潰瘍も、出血や穿孔といった合併症を起こすリスクがあり、治療が遅れると入院が必要なほど重症化することもあります。

胃潰瘍との違いは、空腹時に強い痛みを感じることが多い点や、比較的若い年齢層にも見られることです。いずれにしても、症状がある場合は消化器内科などでの診断と治療が重要です。

胸やけの原因

胸やけは、日常の中で多くの方が一度は経験する症状ですが、その原因には一時的なものから病的な状態までさまざまな背景があります。特に近年では、生活習慣の欧米化やストレス社会の影響もあり、慢性的な胸やけに悩まされる人が増加しているといわれています。

例えば、チョコレートやコーヒー、スパイスの効いた料理など、甘味や刺激物の食べすぎによって一時的に胸やけが起こることがあります。このような胸やけは、時間が経てば自然と症状が落ち着くケースが多く、すぐに心配する必要はないこともあります。

しかし、数日~数週間にわたって胸やけの症状が慢性的に続く場合や、繰り返し発生するようなケースでは、「胃食道逆流症(GERD)」などの消化器系疾患が原因である可能性が高くなります。

胸やけを引き起こす背景現代のライフスタイルと病気の関係

胸やけは、単なる一時的な不快症状として捉えられがちですが、生活習慣や身体の変化が影響することが多いため、根本的な改善には日常生活の見直しが不可欠です。

- 加齢によって筋肉の力が弱まる

- 体重の増加により腹圧が高まる

- 脂質や糖分の多い食事に偏る

- 不規則な生活やストレスの蓄積

こうした現代のライフスタイルに起因する要素は、胸やけのリスクを高めるだけでなく、GERDのような病気の発症とも深く関係しています。実際に、逆流性食道炎をはじめとする胃酸関連の病気は、近年、日本でも急激に増加している生活習慣病のひとつとして注目されています。

【主な胸やけの原因】

胸やけの原因を「生活習慣によるもの」と「その他の要因」に分けて詳しくご紹介します。

①生活習慣による胸やけ

毎日の食事や行動のなかで、知らず知らずのうちに胸やけを引き起こす習慣が身についていることがあります。以下のような生活習慣は、胃酸の逆流を招きやすいため、注意が必要です。

揚げ物や肉類、チョコレートなど脂肪成分の高い食事を好んで摂取している

→脂肪分の多い食事は胃の働きを鈍くし、胃酸の分泌を促進します。消化に時間がかかるため、胃の中に食べ物が長く残り、逆流の原因になります。

香辛料やコーヒーなどの刺激物を好んで摂取している

→カフェインやカプサイシンなどの刺激成分は、下部食道括約筋を緩める作用があるといわれ、胃酸の逆流を促進する可能性があります。

喫煙やアルコール類の摂取が多い

→喫煙は胃酸の分泌を促進し、括約筋の働きを弱めます。アルコールも胃酸の逆流を助長し、食道の粘膜を傷つけるため、併用するとさらにリスクが高まります。

食べ過ぎや飲み過ぎといった暴飲暴食が習慣になっている

→胃が過剰に膨らむことで下部食道括約筋の圧が下がり、胃酸が逆流しやすくなります。食後すぐに満腹感や胸のムカムカを感じる方は要注意です。

就寝前の飲食が習慣になっている

→寝る直前に食事を摂ると、横になることで重力の助けがなくなり、胃酸が食道へ上がりやすくなります。消化も遅れるため、夜間の胸やけを招きます。

②その他の要因による胸やけ

加齢や肥満などで胃や食道の筋肉が緩み、腹圧が加わって胃酸の逆流が起きている

→年齢とともに筋肉の機能は低下します。加えて、内臓脂肪が多いと腹腔内の圧力が高まり、胃の中の圧も上昇して逆流しやすくなります。

長時間の前傾姿勢を伴う作業や食事直後に横になる行為が習慣になっている

→胃の内容物が食道へと逆流しやすい姿勢を長時間とることは、胸やけの直接的な原因となります。デスクワーク中心の方、家事で前かがみになる時間が長い方は要注意です。

ストレス過多による自律神経の乱れによって胃酸が過剰に分泌されている

→精神的ストレスは自律神経のバランスを崩し、胃酸の分泌が増えたり、胃の運動機能が低下したりします。その結果、消化が遅れて逆流が起こりやすくなります。

ヘリコバクター・ピロリ菌の感染で、胃酸が中和され胃の粘膜が傷ついている

→ピロリ菌に感染すると、胃の防御機能が低下し、炎症が起きやすくなります。逆に除菌後には胃酸分泌が増加し、GERDを引き起こすこともあります。

胸やけの予防方法

胸やけは、生活の中でふとしたきっかけで現れることがあり、その原因は日々の「食習慣」や「生活習慣」、さらには「ストレスの影響」など、多岐にわたります。

しかし、日常のちょっとした意識や習慣の見直しによって、胸やけの予防や症状の軽減につながることが多くあります。ここでは、胸やけの予防に役立つ3つの柱――「食習慣の改善」「生活習慣の改善」「ストレス管理」について、具体的な対策をご紹介します。

食習慣の改善

食事の内容や食べ方は、胃の働きに大きな影響を与えます。特に、脂肪分の多い食事や刺激の強い食品は、胃酸の分泌を促し、胃に負担をかけやすくなります。

そのため、以下のような食生活の見直しが胸やけ予防に有効です。

揚げ物や肉類、チョコレートなどの脂肪分の高い食事は控えましょう。

脂っこい食事は消化に時間がかかり、胃に長く留まることで胃酸の分泌が増えやすくなります。特に夜遅くにこのような食事を摂ると、睡眠中に胃酸が逆流しやすくなるため注意が必要です。

栄養バランスが取れた、消化の良い食事を意識しましょう。

うどんやお粥、温野菜、豆腐など、消化にやさしい食材を中心にした献立は、胃腸に負担をかけにくく、胸やけのリスクを抑えられます。噛む回数を増やしてゆっくり食べることも、消化を助けるポイントです。

香辛料やコーヒーなどの刺激物は摂りすぎないようにしましょう。

辛い食べ物やカフェインを含む飲料(コーヒー・紅茶・エナジードリンクなど)は、胃酸の分泌を活発にし、食道への逆流を引き起こす原因になります。日常的に多く摂っている方は、量を控えてみましょう。

暴飲暴食を避けましょう。

食べ過ぎ・飲みすぎは胃に負担をかけ、胃酸の分泌を過剰にしてしまいます。満腹になるまで食べるのではなく、「腹八分目」を意識し、食事の時間をゆったりと取るように心がけましょう。

食後すぐに横にならないようにしましょう。

食後は胃が活発に動いている状態です。すぐに横になると、重力の助けがなくなり、胃酸が食道に逆流しやすくなります。食後2~3時間は、できるだけ座ったり軽く体を動かしたりして、上半身を起こした姿勢を保つことが推奨されます。

生活習慣の改善

日常の姿勢や衣服、運動習慣なども、実は胸やけの予防に大きく関係しています。日々の生活の中で見直せるポイントを意識しましょう。

喫煙やアルコールの摂取はできるだけ控えましょう。

タバコに含まれるニコチンは、下部食道括約筋の働きを弱めてしまい、胃酸が食道に逆流しやすくなります。また、アルコールも同様に食道や胃の粘膜を刺激し、炎症を引き起こす要因になります。習慣的に摂取している方は、減らす努力が必要です。

お腹を締め付ける衣類は避けましょう。

ウエストをきつく締めるベルトやガードル、きつめのズボンやスカートなどは、胃を圧迫して腹圧を上昇させます。その結果、胃酸が逆流しやすくなります。食後は特に、ゆとりのある服装を選ぶことが望ましいです。

長時間の前傾姿勢に注意し、姿勢を正しましょう。

デスクワークや家事、スマートフォンの操作などで前かがみの姿勢を長時間続けると、腹部への圧力が高まり、胃の内容物が逆流しやすくなります。適度に姿勢を正し、こまめに体を動かすよう意識しましょう。

肥満の改善に努めましょう。

体重が増えると腹腔内の圧力も高まり、胃酸の逆流を助長します。日常的にウォーキングやストレッチ、軽い体操などの運動を取り入れることで、体重管理と胃腸の活性化の両面で効果が期待できます。

その他の改善(ストレス管理)

ストレスによって自律神経が乱れると、胃酸が過剰に分泌されることがあります。

自律神経は、胃腸の動きや胃酸の分泌をコントロールしている神経です。過度なストレスを受けることでこのバランスが崩れ、胃酸の分泌量が多くなったり、胃の運動が不安定になったりして、結果として胸やけを引き起こします。

生活リズムを整えることが、自律神経の安定につながります。

毎日同じ時間に起きて食事をとり、十分な睡眠時間を確保するなど、規則正しい生活を意識することが大切です。夜ふかしや朝食抜きなどは、自律神経の働きに悪影響を与えるため避けましょう。

食事はなるべく「楽しく」「複数人」でとりましょう。

一人で黙々と食べる食事は孤独感やストレスを強めることがあり、逆に誰かと会話を楽しみながら食べる食事は心を落ち着け、胃の働きを良くしてくれます。家族や友人との食事の時間を大切にすることも、胸やけの予防に役立ちます。

趣味やリフレッシュできる時間を持ちましょう。

読書、音楽、映画、散歩、ガーデニング、料理など、自分にとって心地よい時間を定期的に作ることで、ストレスを軽減することができます。

胸やけの治療について

胸やけは、食べ過ぎや刺激物の摂りすぎなどによって一時的に起こることもありますが、症状が繰り返し続くような場合には、胃食道逆流症(GERD)などの疾患が関与している可能性があります。

そのため、ただの不快感と軽視せず、根本的な治療を行うことが重要です。

胃酸の分泌を抑える薬(胃酸分泌抑制薬)

胸やけの主な原因である胃酸の過剰分泌を抑えることが、治療の第一歩です。胃酸の分泌をコントロールすることで、食道への逆流や粘膜の炎症を防ぎ、症状の改善につながります。

代表的な薬には以下のようなものがあります

プロトンポンプ阻害薬(PPI)

胃粘膜の壁細胞というところにある胃酸を作り出す「プロトンポンプ」をブロックし、胃酸の分泌を強力かつ長時間抑える作用があります。GERDや逆流性食道炎の治療によく使われており、炎症を抑え、粘膜の修復を促す効果も期待できます。

H2ブロッカー

胃酸の分泌を促すヒスタミンH2受容体の働きをブロックすることで、胃酸の分泌量をコントロールする薬です。PPIに比べて作用はやや穏やかですが、即効性があるため、症状が軽度の場合に用いられることが多いです。

胃酸を中和する薬(制酸剤)

胃の中の胃酸を直接中和することで、胃や食道の粘膜への刺激を和らげ、胸やけや胃の不快感を素早く改善する効果が期待できます。

アルミニウムやマグネシウムを含む制酸剤

これらの金属成分は、胃酸と化学反応を起こして中和し、胃内のpHを上昇させることで症状を緩和します。急な胸やけや胃のむかつきに対して効果が早く、短時間で効くのが特徴です。

市販薬としても販売されていますが、漫然と使用するのではなく、症状が長引く場合は医師の判断のもとで使用することが望ましいです。

消化管の動きを改善する薬(消化管運動機能改善薬)

胃や腸の動きが悪くなると、胃の内容物が胃の中に長くとどまり、逆流のリスクが高まります。そこで、消化管の運動を活発にし、胃から腸への食物の移動をスムーズにする薬が使用されます。

当院での治療体制について

当院では、まずは患者様の症状や生活習慣などを丁寧にお伺いしたうえで、内服薬を中心とした治療を行っております。症状に応じて、PPIや制酸剤、消化管運動促進薬、漢方薬などを組み合わせて処方し、それぞれの患者様に最適な治療プランをご提案します。

さらに、胃がん・食道がん・胃食道逆流症などの病気が疑われる場合には、内視鏡検査(胃カメラ)を行い、原因を明確に特定することが可能です。内視鏡検査(胃カメラ)は、食道や胃の粘膜の状態を直接観察できるため、胸やけの背景にある病変の早期発見に役立ちます。

症状が軽いうちから検査を受けておくことで、病気の進行を未然に防ぐことができ、安心して治療に取り組むことができます。

胸やけを感じたら、早めに医療機関へ

このように、「胸やけ」という症状の背景にはさまざまな要因が隠れており、軽視すべきではない症状のひとつです。たとえ一時的に治まったとしても、繰り返し症状が現れる場合や、胸やけ以外の症状(咳、喉の違和感、胸痛など)が続く場合には、速やかに消化器内科などの医療機関を受診することをおすすめします。

胸やけは生活習慣や体質によっても変化する症状であり、早期に原因を見極めることが、健康維持のためにとても大切です。

大川医院院長 大川 修(おおかわ おさむ)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

- 日本消化器病学会認定 消化器病専門医

- 日本肝臓学会認定 肝臓専門医

- 日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医

- 日本医師会認定 産業医